清明節(jié),讓我們一起品讀家書寄托哀思

【家書寄思念·清明祭祀新民俗】

編者按

作為中國重要的傳統(tǒng)節(jié)日之一,清明節(jié)寄托著今人對先輩的哀思。近年來,隨著人們生活方式的變化,清明節(jié)的祭祀方式和習俗也在慢慢改變。今年清明節(jié),以讀家書、寫家書為主題的紀念追思活動在各地乃至在互聯(lián)網(wǎng)上開展起來。一封封家書凝聚著親情摯愛和家國情懷。通過讀家書、寫家書,人們既完成了對逝去親人的追思,也為家風傳承和繼續(xù)前行積蓄了精神力量。在這個清明節(jié),讓我們一起品讀家書里的感人故事。

在網(wǎng)上,為逝去的親人寫封信

光明網(wǎng)記者 李政葳

“再也吹不響奶奶為我做的柳哨,再也吃不到媽媽炒的椿芽雞蛋……”清明前夕,網(wǎng)友“靈犀”一家通過互聯(lián)網(wǎng)祭掃平臺,為逝去的親人寫了若干封家信。

“這些新興的祭掃方式不僅文明、清潔,還不受時間、空間的限制,即便是身在遠方的游子,也可以隨時寄托哀思。”因為常年定居國外,每年清明節(jié)“靈犀”一家很難回鄉(xiāng)為親人掃墓。兩年前,她在提供網(wǎng)上祭掃服務的網(wǎng)站上為家里去世的親人創(chuàng)建了一個網(wǎng)上紀念館。每到清明節(jié),她和家人都會打開網(wǎng)頁,為親人上香、點燭、獻花、留言。

近年來,通過互聯(lián)網(wǎng)祭掃平臺表達對逝去親人的哀思,已成為一種受歡迎的紀念方式。

浙江紹興,幾位學生在清明時節(jié)進行網(wǎng)絡祭掃。光明圖片/視覺中國

綠色環(huán)保的文明祭祀方式

輕點鼠標,就能輕松完成祭祀全過程。很多人的做法與網(wǎng)友“靈犀”一家類似,身在外地,不能回鄉(xiāng)祭掃墓地,便通過網(wǎng)絡寄托哀思。

從20世紀90年代開始,網(wǎng)絡祭掃在國內逐漸流行。目前,國內已有懷恩網(wǎng)、天堂紀念網(wǎng)、中國陵網(wǎng)等多家提供網(wǎng)絡祭掃服務的網(wǎng)站。記者查詢發(fā)現(xiàn),這些網(wǎng)站均可以提供建立網(wǎng)上紀念館、高仿真網(wǎng)上祭奠、召開網(wǎng)上追悼會、發(fā)表追思紀念文章等服務,甚至有的網(wǎng)站還可以提供VR、3D等新技術,讓網(wǎng)友身臨其境地感受實地掃墓的場景。

“現(xiàn)在城里居民幾乎沒有家族祠堂,鄉(xiāng)村祠堂不少也成了只供參觀的旅游景點。在祭祀場所匱乏的情況下,網(wǎng)上祭祀為人們寄托思念提供了新空間。”華東師范大學社會發(fā)展學院教授、上海民俗文化學會會長仲富蘭對此頗有感觸。

紙灰飛揚,黑煙彌漫,傳統(tǒng)的民間祭祀方式不僅會造成環(huán)境污染,也極易造成火災等安全隱患。

“每年清明節(jié),千軍萬馬齊掃墓的現(xiàn)象造成了交通擁堵、人流聚集等問題,甚至給城市治理帶來諸多不安定因素。”仲富蘭認為,以網(wǎng)上祭掃為代表的新形式具備文明、綠色、節(jié)儉、安全等特點,已逐漸成為秉承傳統(tǒng)、弘揚傳統(tǒng)民俗文化的新趨勢,更有利于糾正奢侈、攀比等殯葬祭祀的傳統(tǒng)陋習。

為倡導綠色環(huán)保的文明祭祀方式,各級政府部門也相繼推出網(wǎng)上祭掃平臺,引導群眾通過互聯(lián)網(wǎng)追思故人。比如,今年湖南懷化市民政局、市文明辦就聯(lián)合打造了“中國清明網(wǎng)懷化館”;內蒙古赤峰市民政局也通過政府購買服務的方式,委托科技公司建立了“赤峰祭祀網(wǎng)”。

網(wǎng)上誦讀家書漸成新祭祀方式

在日益多樣的互聯(lián)網(wǎng)祭祀方式中,誦讀家書顯得頗為搶眼。今年清明期間,天津市就提出以“寄思”代替“祭奠”的理念,并開通了“津云”服務平臺,開展以“一封家書·清明我想對你說”為主要內容的網(wǎng)上祭掃活動,讓網(wǎng)民通過一封封家書,向逝者寄去濃濃的哀思。

“與其把網(wǎng)上誦讀家書這種祭祀方式稱之為新民俗,不如認為是傳統(tǒng)民俗在互聯(lián)網(wǎng)時代的傳承與創(chuàng)新。”中國殯葬協(xié)會專家委員會常務副主任兼秘書長伊華認為,這種祭祀新形式是對歷史文化的體察和體悟,并由此產(chǎn)生共識和認同,把傳統(tǒng)家書文化傳承家風的要義以互聯(lián)網(wǎng)的形態(tài)來呈現(xiàn)和保護,“從國家層面上來說,這是民族文化根脈的延續(xù);從家庭層面上看,則是家庭情感的承載”。

“從本質上看,近年來清明節(jié)祭掃方式的轉變正是祭掃內核的回歸——對親人追思和生命價值的審視。”在伊華看來,祭祀作為一項具有深厚傳統(tǒng)的文化傳承,其習俗的轉變也會與社會發(fā)展、文明進步密切關聯(lián),在環(huán)保、科技、人文等觀念不斷深入人心的情況下,移風易俗將成為一種文化的內省力量。

殯葬產(chǎn)業(yè)應成為精神服務的“記憶工場”

與其他傳統(tǒng)節(jié)日相比,清明節(jié)具備節(jié)氣與節(jié)日的雙重身份,兼有掃墓祭奠的肅穆悲傷與踏青游玩的歡樂兩種情感氛圍。

“千萬不能把清明節(jié)看窄了,好像清明節(jié)就是掃墓、燒紙錢。”仲富蘭認為,清明節(jié)的意義在于對已逝的親人、祖先、先賢、英烈送上自己的思念和敬意,這種神圣的生命交流儀式構成了人們頑強生存和追求幸福的重要動力,“清明節(jié)不可忽視的價值在于,通過節(jié)日、聚會以及風俗習慣的傳承、凝聚民族精神”。

“未來的殯葬產(chǎn)業(yè)不應是資源的消耗產(chǎn)業(yè),而要成為一個提供文化精神服務的‘記憶工場’。比如,墓志銘、紀念儀式、人生電影、百姓家史、網(wǎng)絡紀念等。”伊華認為,伴隨著城市化進程,對于很多遠離家鄉(xiāng)、進城出國的家庭而言,清明祭掃愈發(fā)成為維系其與家鄉(xiāng)、家族的精神紐帶,“‘互聯(lián)網(wǎng)+祭祀’作為一種創(chuàng)新服務,只有適應各地不同的祭奠習俗、城鄉(xiāng)現(xiàn)實條件和市場需求,才能不斷得到發(fā)展和完善。”

“祭祀不在于形式,而在于內涵。古人所說的‘慎終追遠,民德歸厚’,這才是清明祭祀的核心要義。”仲富蘭提出,應該大力倡導“生前厚養(yǎng)、逝后薄祭”的文明新風。一束菊花、三個鞠躬、幾許默哀、良久靜思,只要感情至篤至真,無論以何種方式緬懷,無論身在何處進行祭奠,都能表達生者對逝者的追憶和思念。

我們的家在信上在路上

——作家裘山山追念父親留給她的家書與家風

光明日報記者 李曉東

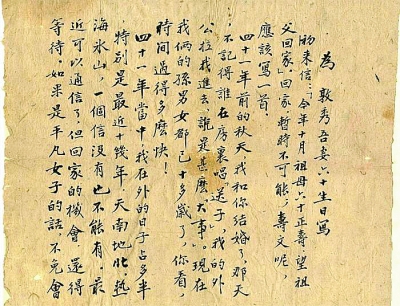

裘山山家書 光明圖片

這個清明節(jié),作家裘山山從千里之外的成都奔赴杭州為父親掃墓。自2013年父親去世以來,這已經(jīng)成為她每年春天里的一個定例。

在裘山山的人生記憶中,與父母總是聚少離多。她說:“我們的家不是在某一個地方,而是在信上,在路上……”但即便再遙遠,通過信件、電話,親情總是緊密相連。

父親去世兩年后,裘山山和家人一起整理父親的遺物,發(fā)現(xiàn)父親保留下來的滿滿一箱信件。信件用報紙包著,注明了是誰的信,哪一年到哪一年。留下來的書信有上千封,裘山山所寫的就有五百多封。

“當我們看到這樣滿滿一箱信件時,內心還是被震撼了,很感動,也很悲傷。尤其是我,自當兵后,一直沒和父母在一起,70年代到80年代,全靠寫信。”裘山山說,重讀并整理這些家書,不僅清晰地看到了自己一步步的成長印記,特別是青年時代,更體味到了父母的培養(yǎng)教育之恩。這些家書,是生活的記錄,是家風的傳承,是一個時代的縮影。她說:“在整理的過程中,回顧往昔,甚至驚訝地想起了一些早已忘記的人和事。”

裘山山從當兵、上大學到參加工作,很長一段時間,母親在杭州,父親在長沙,姐姐在西安,自己在成都,一家四口四地,聯(lián)系就是靠書信,一直持續(xù)到90年代初電話普及。每到春節(jié),一家人總是在信里商量著到哪里團聚,每一頁薄薄的信紙,都是一家人真摯情感的自由流淌。

“回頭看,慶幸給爸媽寫了那么多信,給了他們很多的安慰。”裘山山說,雖然沒與父母一起生活是一種遺憾,但頻繁的書信往來彌補了這種遺憾。

“在青年時期,自己也有很多苦惱、很多快樂與父母分享。”在裘山山的回信里,發(fā)牢騷、不滿足的話都給父母講,因為父母是很開通的人,自己愿意給他們分享交流。特別是上大學的時候,每當她有各種各樣的想法,父母總是開導:“要腳踏實地,不要好高騖遠。”大學4年,裘山山給父母寫了150多封信,幾乎每周都寫。以至于多年以后,裘山山在一次接受專訪時專門談道:“我的經(jīng)歷,秉性,所受的教育,讓我只會寫老老實實的東西,傳達老老實實的感情。”“是因為我相信樸實的力量,相信樸實的作品、誠懇的表達,才能真正深入人心。”

盡管來信頻繁,但父母從不在信里簡單地說教。裘山山印象最深的是,父母時常說:“一切要靠自己努力。”從小,父母就要求她遇到任何困難都要靠自己。母親說:“不要嬌氣,要吃苦!”“我們家不養(yǎng)小姐,女孩子也要粗養(yǎng)。”

父母浸潤在漫長的歲月里的關愛和呵護給了裘山山潛移默化的影響,不怕失敗、認準了就堅持成為她骨子里的執(zhí)著。

裘山山的寫作起步較晚,開始父母并不同意,但她喜歡,父母就轉為支持。裘山山一次次去西藏采訪,長期在部隊。長篇小說《我在天堂等你》最初寫了幾萬字又從頭再來,但她面對困難絕不叫苦。在十次進藏后,紀實散文《遙遠的天堂》噴薄而出并獲得魯迅文學獎。在從事創(chuàng)作30年后,連她自己都驚訝于作品的數(shù)量之多。裘山山說:“吃苦的時候會想起媽媽,因為她從小就要求我潑辣一點、充滿活力,她把孩子們的生活能力看得很重。”

裘山山在自己的博客中說:“即去年冬到今年春,三四個月的時間里,我一直在寫一本非虛構作品《家書》。”她將父親保留的信件以及自己保留的父母給自己的信進行整理,并加上自己當下的回顧和解讀,成為“兩地書”,書名就叫《家書》。如今這本書稿已經(jīng)交付出版社,有望在今年秋天出版。裘山山說:“我想以此來紀念我的父親,感恩我的母親。”

你走了,但你從未離開過我半步

——清明微家書眾籌作品選

慟別情未了

王宜春

你走了,但你從未離開過我半步。天堂和人間,沒有界限,只是,你活在我的心里,我生活在你的睡夢中。你睡得很安穩(wěn),不時地微笑著向我走來,仿佛是要讓我跟你說些什么,你聽,這首虞美人,就是我的念白:

“清明最怕杯中酒,魂繞難牽手。金樽未啟淚先凝,碎眼飄忽皆是你音容。悲哀莫過鴛鴦散,孤鶩誰來伴。欲騎白馬向天宮,追問愛妻仙府可安生?”

你忽然一下不知去向,似乎不讓我再說下去,我緊緊地追趕你,手捧著這一紙:

“慟別情未了,愛依舊、手猶牽。”

你頓住了腳步,欲上前制止我,我害怕你再次消失,寫更多你生前喜歡的詩句,你的影子越來越清晰,從來就沒有模糊過,可我為什么怎么也追不到你?你看,破土的小草冒出了新芽,它們不枉春風的美意,生機依然:春情每應東君意,風也清明,雨也清明。

紫花地丁開了

張靖

父親,又到清明了。

微微的春風,好像來自你的呼吸,你的睡眠,溫暖親切。紫花地丁開了!這些可人的花兒像星星,散落在返青的草叢里,照亮低處生靈復蘇的眼眸;它們像你晚歸的夜里,推開院門時在我們母子心中升騰起的那一片歡喜。

多少年了,多少年了!那一片歡喜常常在不經(jīng)意間被想起,一遍遍在心間升騰。

又到清明了,柳枝舒展,土膏潤澤,我們又回到你身邊。

“十步之澤,必有香草”,在你安寢的門前盛開著紫花地丁。

這是幸福的一天,我們團聚在你的跟前,就像返回避風港,和你親親切切地敘敘。

父親,清明以后,銜著泥草歸來的燕子,又開始在屋檐下筑巢。我們在行程中不會嘆息,不會畏縮。因為你的愛和離去,我們學會了愛與珍惜。

(作品征集于“光明讀者俱樂部”)

在發(fā)黃變脆的家信中“慎終追遠”

——導演謝飛品讀《謝覺哉家書》

光明日報記者 魯博林

清明節(jié)來臨前,年近古稀的謝飛導演習慣地讀起父親謝覺哉寫給家人、鄉(xiāng)親的百余封書信,再次百感交集:“看著這些已經(jīng)發(fā)黃變脆的信函,看著父親從青壯年到老年不斷變化的毛筆書法,看著那些信封、郵票,不禁感慨這已經(jīng)或即將永遠消失的書信交流方式的美好與偉大!”

身為第四代導演的領軍人物,謝飛還有一個身份,就是革命老人謝覺哉的兒子。去年,他潛心編輯整理的《謝覺哉家書》出版面世,呈現(xiàn)了父親從20世紀20年代到60年代的115封家書。在那些雋永而生動的筆跡中,老年的謝飛得以更深入地走進父親的內心。

謝覺哉家書原稿 光明圖片

謝覺哉1925年參加中國共產(chǎn)黨。他1905年考取晚清秀才,參加革命前在湖南寧鄉(xiāng)老家與夫人何敦秀育有四男三女。1937年9月,因革命需要,他在甘肅蘭州八路軍辦事處與王定國結為伉儷,育有五男二女,謝飛就是其中之一。時代的巨大變遷帶給謝覺哉的家庭生活以復雜境遇,也讓他在處理家庭問題上顯出格外的理性與溫情。

“生活在‘一夫一妻’‘先戀愛、后結婚’時代的現(xiàn)代人,往往不理解或喜歡嘲弄、調侃舊時代的婚姻情況,但仔細閱讀父親半個世紀中給兩任夫人的通信,能感知到百年來中國人生活形式與制度的復雜存在與變遷,以及‘相敬如賓、珍惜親情’的美好民族傳統(tǒng)。”謝飛說。

據(jù)謝飛講,謝覺哉年輕時投身革命,教書、辦報,長年在外。“馬日事變”之后,更是與家里斷絕了音訊。湖北洪湖、江西蘇區(qū)、長征陜北,十多年的革命生涯雖艱苦,卻從來沒有中斷他給家鄉(xiāng)寫信、寄詩。在1937年寄給何夫人的詩詞中,他深情地寫道:“音書久斷絕,生死不可蹤。累汝苦思念,暮暮復晨晨。”

在《謝覺哉家書》序中謝飛提到,“父親是清朝科舉的‘末代秀才’,詩詞文章,四鄉(xiāng)聞名,而母親嫁給他時卻并不識字。相伴的三十四年中,母親跟著父親學寫詩詞,練書法,晚年竟成了有名的書畫社會活動家。后來父親曾親筆題詩為母親賀壽:‘暑往寒來五十年,鬢華猶襯臘花鮮。幾經(jīng)桑海人猶健,俯視風云我亦仙。’”

這位革命元老與夫人之間互敬互重的情誼,令子女晚輩贊賞、感嘆。

謝覺哉一家留影 光明圖片

50年代初,中國社會、政治、生活發(fā)生了翻天覆地的變化。謝覺哉正值青壯年時期的湖南兒女們,紛紛希望在北京“做大官”的父親給予他們“照顧”,走出農(nóng)村,到城里工作。于是這一時期的不少信件里,他都是在教育兒孫、親友們要跟上新時代,做一個自食其力的勞動者。

“你們會說我這個官是‘焦官’。是的,‘官’而不‘焦’,天下大亂;‘官’而‘焦’了,轉亂為安。”在1950年1月21日給大兒子的信中,謝覺哉如是寫道。所謂“焦官”,在當?shù)胤窖灾惺恰案F官”的意思。謝覺哉更把自己比作村里有名的長工“周老官”,以示身為公仆、不徇私情之意。

“父親一生中,把寫書信當作一個重要的生活方式。他不僅同家人通信,還和同事、朋友通信,更愿意和完全不認識的群眾、讀者、青少年學生通信。”在謝飛看來,父親心中的親情、鄉(xiāng)情、民情早已連為一體。時光荏苒,盡管父親的許多書信都遺失了,書中所收錄留存的文字卻足以勾勒出他平生的面貌,成為后世最寶貴的財富。

在2017年的清明節(jié),謝飛再次品讀《謝覺哉家書》,別有一番滋味在心頭。

《光明日報》( 2017年04月04日 05版)

掃一掃在手機端打開當前頁

京公網(wǎng)安備11040102700079號

京公網(wǎng)安備11040102700079號