萬里長城第一勝景——紅石峽

名冠邊塞,被譽為萬里長城第一勝景的紅石峽位于陜西榆林城北3公里處。因山巖紅色,水刷成峽,故名“紅石峽”。又因兩峽高聳,山勢雄偉,亦稱“雄石峽”。紅石峽門洞上額鐫刻的“紅石峽”三字,為我國著名書畫家、教育家、革命思想家、社會活動家、史學家(革命先驅劉志丹的老師)王森然先生89歲高齡時所題。

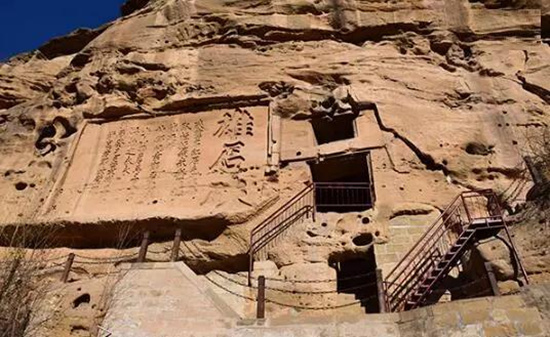

紅石峽分南北兩段,東西兩壁,長約350米,峽內(nèi)紅巖對峙,楊柳成蔭,群花生艷,長城穿峽而過,榆溪河奔騰不息。北峽兩壁中分,上有天然湖泊,下有飛流瀑布,石壩橫截,北水南流,穿東壁石刻而下,水石相擊,如獅吼雷鳴,滾滾翻浪,似霧云涌,蔚為壯觀。南峽兩壁對峙,鬼斧神工,峭拔如削,一水中流,榆柳蔭映,山水爭秀。紅石峽東西數(shù)百米高、千米長的懸崖峭壁上建有層層疊疊、錯落有致,共有大小石窟廟殿40余處,為宋元時期石窟藝術。崖壁上復道飛檐、樓、閣、亭相望,似人間仙境。東崖高11.5米、長307米,有宋元古剎雄山寺。西崖高13米、長333米,其石壁上的書法石刻頗為著名,多為舊時文官、武將、儒士來榆時在雄山寺豪飲唱和、賞景賦詩后所留。普渡橋飛架東西,勢如長虹,榆溪河串流其下,它的源頭遠在北二百多公里外的內(nèi)蒙河套地區(qū),是沙漠中的一股清泉,古稱帝源水。

關于紅石峽的起源《榆林府志》說:宋朝時,榆林一帶歸西夏國管轄。當時榆林紅山有泉水涌出南流,西夏國王李繼遷看中了這塊風水寶地,派人障水別流,鑿石為穴,埋葬祖先,復引水其上。因此,在紅石峽水庫的普濟橋東側原立碑一座:“西夏王李繼遷葬乃祖彝昌于此。”現(xiàn)碑已毀。另一種說法是,1472年,余子俊任延綏巡撫都御使,準備修長城。當時,榆林紅山北邊,清水河的水汪了個大海子,海子中間的水寨中住著一伙搶奪蒙漢人民牛羊、糧食、衣物的水賊。為消滅這伙強盜,余子俊便派人在此鑿石為渠,引海子之水從榆林城西南流入無定河,水退后,余子俊派大軍消滅了這股強盜。當時,把鑿開的石峽叫紅石峽,引入的渠水叫榆溪河,兩岸鑿修的灌溉叫廣澤渠。

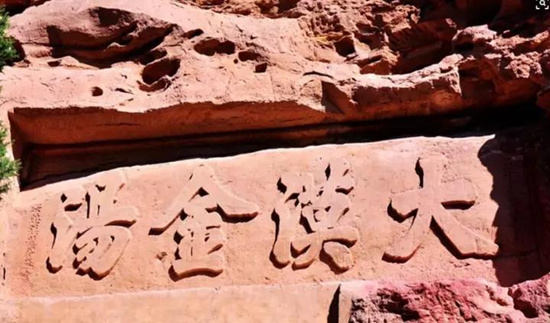

紅石峽最負盛名的是其琳瑯滿目的摩崖石刻。峽東西兩崖題刻達160多塊,字大者丈余,小者寸許,篆、隸、楷、行、草齊全,諸家書體薈萃,筆力雄健、挺勁,更有罕見的蒙文題刻,堪屬一絕,是全國少有的石刻書法寶庫,被稱為“塞上碑林”。題刻有贊頌紅石峽境地優(yōu)美的如“中華天柱”、“天外奇峰”、‘潮海蓬萊”、“天開圖畫”、“天成雄秀”等;也有形容軍事地位之險要如“大漠金湯”、“長天鐵垛”、“天邊鎖鑰”、‘雄鎮(zhèn)三秦”、“榆關雄山”、“威震九邊”等等;還有表示國家統(tǒng)一、民族團結的如“中外一統(tǒng)”、“蒙漢一家”等等。在這160多幅題刻中,有晚清名將左宗棠所題“榆溪勝地”及對聯(lián)“白云初晴如月之曙,黃唐在獨與古為新”,有抗日將領馬占山奮筆疾書“還我河山”,有我國偉大的愛國主義者、著名的教育家和政治活動家杜斌丞先生領導榆林中學丁級畢業(yè)生共刻“力挽狂瀾”。紅石峽摩崖石刻是我國罕見的一處大型摩崖石刻群,被世人所矚目。

紅石峽集自然風光與人文景觀為一體,是了解蒙漢風情、邊塞文化,休閑娛樂旅游的好地方,愛國將領張學良、楊虎城、鄧寶珊,黨和國家領導人胡耀邦、江澤民、賈慶林、劉讕濤等都曾親臨此地。

在紅石峽的周邊,有明代長城遺址中最為龐大,氣勢最為磅礴的建筑之一,素有中國長城“三大奇觀”之一和“萬里長城第一臺”之稱的鎮(zhèn)北臺,有“南塔北臺,六樓騎街”的榆林古城一條街。它們和紅石峽點綴了塞上文化名城—榆林城的古色古香和邊塞風光。

紅石峽又是中共陜北黨的重要革命活動地點之一,1928年5月,中共榆林縣委在翠然閣召開了黨的活動分子會議。次年8月中共陜北特委第二次擴大會議也在此召開,白明善、劉瀾濤、賈拓夫、劉志丹等同志參加了會議,批判了左傾機會主義,在陜北革命史上寫下了光輝的一頁。

掃一掃在手機端打開當前頁

京公網(wǎng)安備11040102700079號

京公網(wǎng)安備11040102700079號